Am Mainzer Hauptbahnhof ist nicht mehr allzu viel vom Trubel der letzten Wochen zu erkennen. Die Pendler fahren zur Arbeit, die Schüler zur Schule, die Reisenden in den Urlaub. Mit dem rheinland-pfälzischen Schulanfang ist der Verkehr weitgehend wiederhergestellt – zumindest zu den Hauptstoßzeiten.

Die Zugausfälle am Bahnhof haben sich innerhalb weniger Wochen von einer mittelgroßen Provinzposse zu einem bundesweiten Thema entwickelt. Das Thema hat aber auch gezeigt, wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Die PR der Bahn selbst lief nur schleppend an, setzte aber schließlich fast alle Mittel ein. Je offensichtlicher die Bedeutung des Themas wurde, um so mehr Politiker meldeten sich zu Wort – und suchten munter Schuldige. Die Deutsche Bahn ist direkt verantwortlich für ihren Verkehr und deswegen ein klares Angriffsziel. Die Kritik wich aber schnell ab vom eigentlichen Thema und weitete sich zu einer Suche auch nach politischer Verantwortung aus.

Die Geschichte vom Bahnhof einer Landeshauptstadt zeigt, wie viele Organisationen von einem solchen Thema betroffen sein können: Mit der Bahn und ihren Sub-Konzernen das verantwortliche Eisenbahnbundesamt und damit das Bundesverkehrsministerium, also die Bundesregierung, als Eigentümer der Bund und damit wiederum die Bundesregierung, die Bundesnetzagentur, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Fahrgastverbände, die rheinland-pfälzische Landesregierung, die über Verkehrsverbände den Verkehr bestellt, Oppositionspolitiker, die Wahlkampf machen – und zu guter Letzt die Pendler, Schulkinder und Reisenden, die unmittelbar betroffen sind. Das bedeutet: Für jeden Interessenten gibt es eine große Auswahl an potenziellen Zielen für Kritik. Die vielen unterschiedlichen Zuständigkeiten bedeuteten aber auch ein Informations-Hickhack, das nur schwer zu überblicken war.

In etwa geht die Geschichte so:

Am 1. August, einem Donnerstag, entgingen zwei S-Bahnen am Mainzer Hauptbahnhof nur knapp einem Zusammenstoß. Am Abend lief der Verkehr wieder an, doch dann folgte die Ankündigung der Bahn auf ihrer Website: Eine Woche lang solle abends und nachts der Verkehr weitgehend ruhen. Mit dem Vorfall habe das nichts zu tun, sagten sowohl Bahn als auch EVG. In der Ankündigung aber nannte die Bahn erstmals den Grund für die Ausfälle: Wegen eines unvorhersehbar hohen Krankenstandes in der Urlaubszeit könne sie das Stellwerk nicht ausreichend besetzen. Genaue Zahlen wurden nicht genannt – auch die Zahl der 15 Fahrdienstleiter, die im Werk arbeiten, fiel erst in der Woche darauf. Der Konzernbevollmächtigte der DB für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Jürgen Konz, nannte am darauffolgenden Mittwoch (7. August) nur relative Zahlen: Der Krankenstand betrage über 30 Prozent.

Konz war nach Bad Kreuznach ins westliche Rheinhessen gekommen, um mit der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner über die Renovierung des Bahnhofs in ihrem Wahlkreis zu sprechen. Mainz war dabei nur Thema am Rande. Hier aber bestätigte erstmals ein Bahn-Mitarbeiter, dass es mit den Ausfällen keinesfalls nach einer Woche vorüber sei. Mindestens eine weitere Woche sei mit den Problemen zu rechnen, sagte Konz.

Klöckner nutzte den Anlass, einen Brief an Bahnchef Rüdiger Grube anzukündigen – einen von vielen, die auf seinem Schreibtisch landen sollten. Noch am selben Tag wurde das ganze Ausmaß bekannt: Bis Ende August sollten Züge ausfallen, sogar tagsüber. Die Information kam aber nicht von der Bahn, sondern vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd), der den Nahverkehr auf Gleisen in der Region bestellt. Die DB Netz hatte den Verband angerufen und ihn informiert.

Am nächsten Tag gab die Bahn nach fast einer Woche Unsicherheit dann die erste, kurzfristig angekündigte Pressekonferenz in einem Hotel in Mainz. Der Vorstandsvorsitzende der DB Netz, Frank Sennhenn, bestätigte hier offiziell die Angaben des ZSPNV Süd und entschuldigte sich bei den Fahrgästen. Ihm seien die Hände gebunden, denn Fahrdienstleiter bräuchten mindestens drei Monate für eine Ausbildung in einem speziellen Stellwerk – zu groß seien die lokalen Besonderheiten. Selbst weitere Ausfälle im September könne er nicht ausschließen.

Die Reaktionen folgten prompt. Gewerkschaft, Fahrgastverbände und vor allem Politiker kritisierten die Bahn harsch. Der rheinland-pfälzische Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) kündigte an, zu einem Runden Tisch einzuladen, um die Probleme zu besprechen. In der Zwischenzeit muss die Bahn hektisch an einer Übergangslösung gearbeitet haben: Nach dem Runden Tisch bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und dutzenden anderen Teilnehmern am Dienstag (13. August) konnte sie einen Plan vorlegen, der die Lage entschärfen soll. Ein Fahrdienstleiter war aus dem Urlaub zurückgekommen – genug, um von den angekündigten harschen Einschnitten im Verkehr zurückzurudern. Außerdem beginne die Bahn mit der Ausbildung zusätzlicher Fahrdienstleiter und -helfer. Lewentz zeigte sich enttäuscht, dass kein Vertreter der Bundesregierung an der Besprechung teilgenommen hatte.

Das Thema war aber mittlerweile wenigstens in den obersten Sphären der Deutschen Bahn angekommen. Rüdiger Grube hatte seinen Urlaub abgebrochen – und persönlich Mitarbeiter des Mainzer Stellwerks angerufen, um zu fragen, ob sie es ihm gleichtun wollen. Ausdrücklich habe er ihnen einen Tag Bedenkzeit für ihre Antwort gelassen. Und nachdem am Mittwoch in Frankfurt EVG und Personalvorstände der Bahn über mittel- und langfristige Änderungen der Personalpolitik sprachen, besuchte Grube das Stellwerk in Mainz – unangekündigt. Lediglich die „Bild“ konnte am nächsten Tag Fotos von der Stippvisite vorweisen. Am Sonntag (18. August) schließlich meldete sich Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) zu Wort. Er versprach, einen Teil der Dividende, die die Bahn jedes Jahr an den Bund abzutreten hat, wieder in das Netz zu investieren.

Zum Schulbeginn in Rheinland-Pfalz an diesem Montag lief der Verkehr halbwegs geregelt. An den verbliebenen Wochenenden im August soll sogar der reguläre Fahrplan gelten, ab September soll die Lage insgesamt wieder normal sein. Für die Kunden der Bahn war und ist die Episode noch ärgerlich. Für die Politik aber war und ist sie Anlass zum Wahlkampf.

Ein grober Überblick:

Lewentz (SPD) kritisierte Bundesregierung (CDU/FDP). Klöckner (CDU) kritisierte die Landesregierung (SPD/Grüne) und Peer Steinbrück (SPD) als vorherigen Finanzminister, der die Dividende der Bahn verteidigt habe – auch wenn die Dividende nicht das Problem sei. Rainer Brüderle (FDP) forderte den Börsengang der Bahn. Steinbrück forderte den Bund auf, die Dividende zu überprüfen. Renate Künast (Grüne) kritisierte die Bahn für ihre Entschädigungspolitik. Bei der Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Innenausschusses am Montag (19. August) kritisierten sich die Fraktionen wiederum gegenseitig: SPD und Grüne forderten Klöckner auf, ihren bundesweiten Einfluss (gemeint ist wohl ihr Amt als CDU-Vizechefin) zu nutzen, bei der Lösung des Problems zu helfen. Klöckner wiederum kritisierte die Landesregierung, sie sei nicht entschieden genug vorgegangen, um eine Lösung des Problems zu fordern. Darüber hinaus solle Lewentz als Innenminister Lehren aus der Personalpolitik der Bahn ziehen – für die Polizei im Land.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließlich ließ gewohnt abperlen: „Es geht jetzt erst mal darum, dass ausgebildetes Personal da ist und dass man daran arbeitet, diese Personaldecke so auszustatten, dass auch in Krankheits- und Urlaubsfällen nicht jedes Mal Tausende von Menschen leiden müssen“, sagte sie vergangene Woche.

Kleiner Disclaimer: Ich habe in den vergangenen Wochen für die dpa über das Thema Zugausfälle am Mainzer Hauptbahnhof geschrieben.

49.992862

8.247253

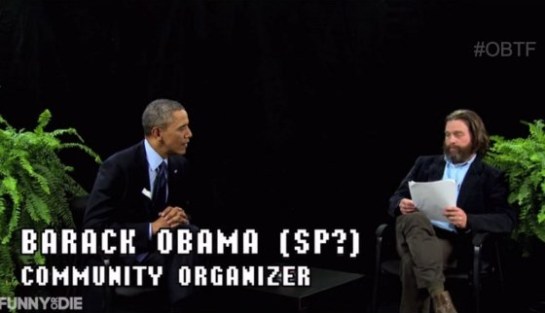

Aber Obamas Auftritt bei der Show, in der Galifianakis sich absichtlich rüpelhaft gibt und seinen Gästen unverschämte Fragen stellt, hatte einen Hintergrund: Der Präsident wollte für seine Krankenversicherung werben. Amerikanische Bürger können sich dort noch bis Ende März anmelden, wenn sie nicht auf die nächste Runde warten wollen. Das scheint funktioniert zu haben, wie dieser überzitierte Tweet einer Sprecherin besagt:

Aber Obamas Auftritt bei der Show, in der Galifianakis sich absichtlich rüpelhaft gibt und seinen Gästen unverschämte Fragen stellt, hatte einen Hintergrund: Der Präsident wollte für seine Krankenversicherung werben. Amerikanische Bürger können sich dort noch bis Ende März anmelden, wenn sie nicht auf die nächste Runde warten wollen. Das scheint funktioniert zu haben, wie dieser überzitierte Tweet einer Sprecherin besagt: